Der September ist der Monat, in dem besonders der Sprachen gedacht wird. Dazu gehört auch der – nicht ganz ernst zu nehmende – „Sprich wie ein Pirat-Tag“, den Freunde der Piraterie am 19. September begehen. Was das heißt? „Unterm Strich bedeutet es, etwas prahlerisch, aufschneiderisch, farbenfroher und großspurig aufzutreten“, raten die Erfinder John Baur und Mark Summers, und man dürfe Ausrufe wie „Arrrr!“ nicht vergessen oder auf Deutsch etwa: „Beim Klabautermann!“ Für unerwartete viele Anhänger scheint es auf jeden Fall ein Anlass, bei einer Buddel Rum an einer Piraten-Partie teilzunehmen.

Ernster geht es bei den Sprachschützern zu, die am zweiten Samstag im September, der auf den 9. fällt, den Tag der Deutschen Sprache feiern. Nicht zuletzt der „Verein Deutsche Sprache“ begeht diesen Tag, ein Verband mit erstaunlich vielen Partnerorganisationen wie der „Allianz für Weltoffenheit“, Berlin, oder der „Sprachrettungsclub Bautzen“ und korporativen Mitgliedern, darunter die Brüder Grimm Gesellschaft e.V., der Heimatverein Köln oder die Städte Rastatt und Rudolstadt. Seine Anliegen unter anderem: „ein Sprachbewusstsein schaffen und festigen, das den unkritischen Gebrauch von Fremdwörtern eindämmt; bei allen Bürgern unseres Landes den Sinn für die Ausdruckskraft der deutschen Sprache wecken; die Wichtigkeit guter muttersprachlicher Kenntnisse für alle Lebensbereiche hervorheben; für den Gebrauch von gutem und verständlichem Deutsch in Wort und Schrift werben; bewirken, dass wir unsere eigene Sprache schätzen, weil sie nur dann auch im Ausland ernst genommen wird; an die Gleichwertigkeit aller Sprachen erinnern; ein partnerschaftliches Band zwischen den Freunden der deutschen Sprache im In- und Ausland knüpfen“ und „einmal im Jahr zum Nachdenken sowie zum persönlichen und öffentlichen Meinungsaustausch über die deutsche Sprache anregen. Als Gefahr für den Erhalt der Deutschen Sprache sieht der Verein den Globalisierungsdruck, unter dem die Sprachen und Kulturen Europas stünden, sowie die „ideologisch motivierte“ Genderbewegung.

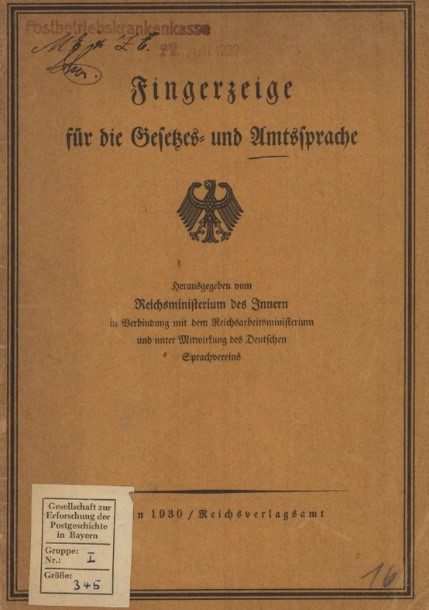

Wie sehr es Menschen bereits im 19. Jahrhundert ein Bedürfnis war, die deutsche Sprache von „Fremdwörtern“ freizuhalten, zeigen auch Publikationen der Post; vor allem Generalpostmeister Heinrich von Stephan, selbst unter dem Pseudonym Kurt Rappolt als Dichter aktiv, lag die „Sprachpflege“ am Herzen, und er propagierte den Gebrauch deutscher Ausdrücke im behördlichen Sprachverkehr unter anderem per Erlass vom 21. Juni 1875. Zu seinen Verdeutschungen im Postwesen gehörten unter Hunderten mehr „Briefumschlag“ statt Kuvert (Couvert), Postkarte statt Correspondenzkarte und Fernsprecher statt Telefon. Einige Publikationen aus den 1930er-Jahren aus dem Bereich des Post- und Fernmeldewesens zeigen – aus heutiger Sicht – dass die Bestrebungen, „Fremdwörter“ mit Hilfe von Anleitungen und Übersetzungshilfen auszumerzen früher nicht erfolgreich waren und es wohl auch künftig nicht sein werden.

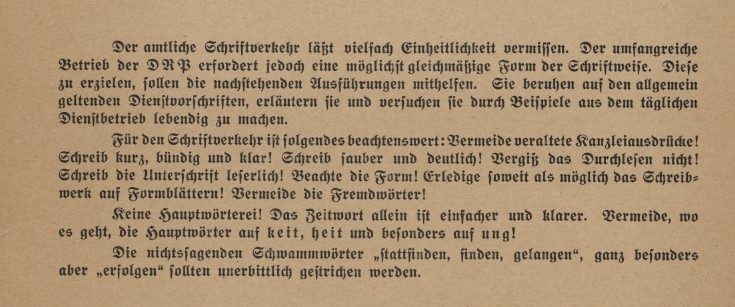

Für das Heft zum „amtlichen Schriftverkehr“ orientierte man sich dem Zeitgeist entsprechend an Nietzsche, von dem ein Zitat zur „Ehrfurcht vor dem Erbgut der deutschen Sprache“ vorangestellt wird. Dann fordern die Verfasser zur Verwendung des „Zeitworts“ und zum Vermeiden der „Hauptwörterei“ auf – mit vielen Ausrufezeichen!

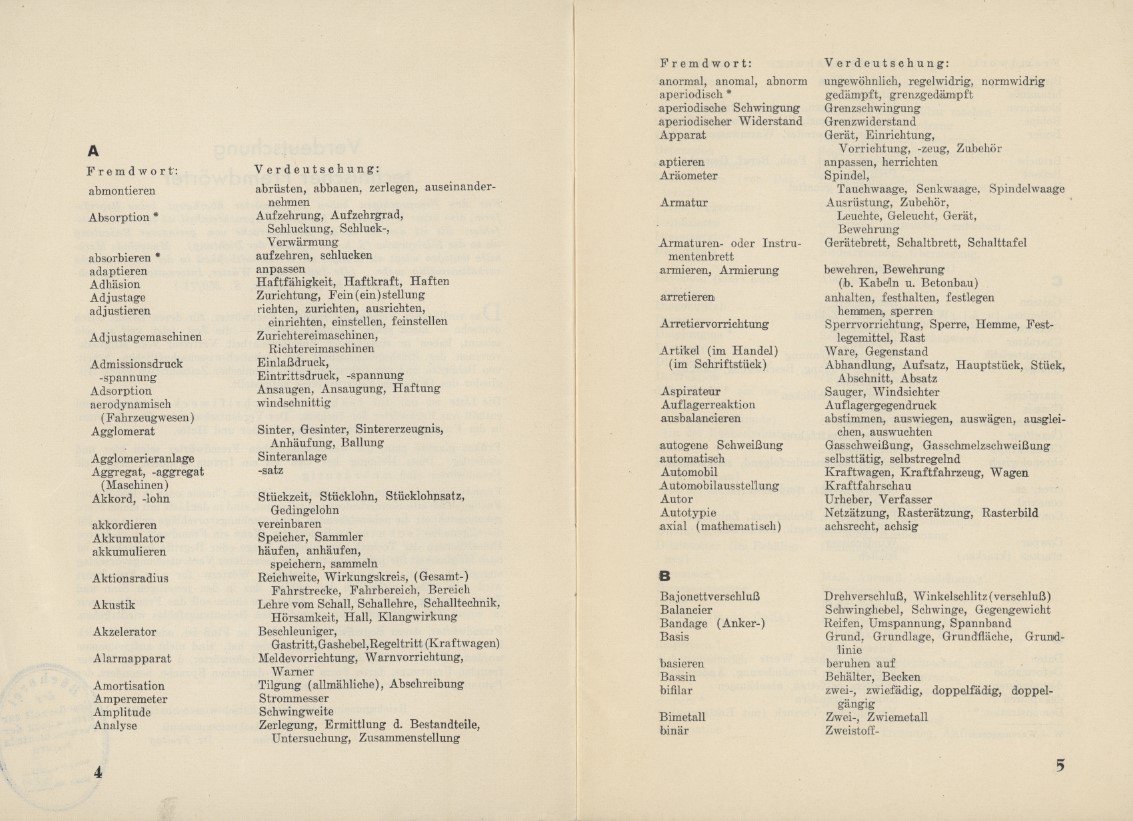

Einen Eindruck, wie sich technisches Deutsch liest, geben bereits wenige Seiten des Heftes zur Verdeutschung technischer Fremdwörter. Herausgegeben vom „Verdeutschungsausschuss“ der Reichgemeinschaft der technisch-wissenschaftlichen Arbeit, fordert das Heft „Sprachreinheit“ – etwas, das es wohl nie gab und auch nicht geben wird.

Statt Fernsprecher blieben wir beim Telefon, inzwischen ersetzt vom Handy oder Mobiltelefon, dem auf gut Deutsch „tragbaren Fernsprechgerät“. Das Kuvert hat sich neben dem Briefumschlag behauptet, ein Fabrikant ist ein Fabrikant geblieben und würde als „Werkbesitzer“ eher irritieren, wir betreten UmkleideKABINEN, „installieren“ Programme, messen „Intervalle“ und nennen „Kompressionsstrümpfe“ eben genau so, und nicht „Verdichtungsstrümpfe“.

Und Paternoster – was für ein schönes Wort. Diese „Sonderform einer Aufzugsanlage zur Personenbeförderung“, im Jahr 1876 vom Engländer Hart entwickelt und in das General Post Office in London eingebaut, ist selbst schon fast ausgestorben. „Deutschlandweit“, so das Rathaus Schöneberg, „gibt es noch circa 250 Paternoster. Davon sind 30 in Berlin und gleich zwei von ihnen im Rathaus Schöneberg vorzufinden.“ Zum Glück heißen sie nicht „Becherwerk“, wie von den Verdeutschern einst empfohlen.

Und in wenigen Wochen ist dann der Tag der Europäischen Sprachen!